さぬき花火浪漫とは?見どころと楽しみ方を解説

日本各地では一年を通じてたくさんの花火が打ち上がりますが、その一つにさぬき花火浪漫があります。

そんなさぬき花火浪漫を観覧したいと考えている方が、おそらく僕以外に3名ぐらいはいらっしゃるんじゃないかと思います。

本記事ではさぬき花火浪漫を主に初めて観覧される方向けに、見どころと楽しみ方を解説いたします。

さぬき花火浪漫とは

さぬき花火浪漫は香川県仲多度郡まんのう町で開催される花火競技大会で、概要は以下の通りです。

| 開催時期 | 2023年1月14日(※例年1月中旬頃開催) |

|---|---|

| 場所 | 国営讃岐まんのう公園 |

| 打ち上げ数 | 約10,000発 |

| 最大号数 | 5号玉 |

| 担当煙火店 | 岸火工品製造所および競技大会参加煙火店(第2回大会は15社) |

| 有料観覧席 | あり |

| 無料観覧席 | なし |

| 公式駐車場 | あり |

| 三脚利用 | 一部可能(カメラ席のみ) |

| Webサイト | さぬき花火浪漫公式サイト |

徳島県徳島市に拠点を置く一般社団法人SMASH ACTIONが主催する花火競技大会の一つで、2021年に第1回大会が開催されました。

大きさは最大5号玉、打ち上げ数は10,000発と冬季に開催される花火大会としてはかなり大規模なものとなっています。

さぬき花火浪漫の見どころ

さぬき花火浪漫の見どころはざっくり以下の2つとなります。

- 珠玉の花火作品が楽しめる

- イルミネーションとのコラボレーションが楽しめる

珠玉の花火作品をイルミネーションと共に楽しめるのが魅力となっています。

珠玉の花火作品が堪能できる

一つ目の見どころは珠玉の花火作品が堪能できる点が挙げられます。

メインプログラムの花火競技大会では参加する煙火店さんがテーマを定め、45秒以内に5号玉9発、3号玉8発を全7ヶ所から披露します。

出品する煙火店さんは全15社(第2回大会実績)で、この中には全国花火競技大会や土浦全国花火競技大会など大規模な花火競技大会で優秀な成績を収めた実績を持つ煙火店さんも含まれます。

卓越した技術力を持つ煙火店さんによって創り出されるハイレベルな作品群は必見です。

イルミネーションとのコラボレーションが楽しめる

二つ目の見どころとして、イルミネーションと花火のコラボレーションが楽しめる点が挙げられます。

国営讃岐まんのう公園では11月下旬から1月上旬にかけてウィンターファンタジーが開催され、およそ32,000㎡の敷地を活用した壮大なイルミネーションが施されます。

ウィンターファンタジーに関する情報は讃岐まんのう公園公式サイトでご確認ください。

>> 国営讃岐まんのう公園

イルミネーションが施される会場には高低差があり、この地形を生かす形で花火会場が設けられます。

特に高台に設けられる観覧席から見る壮大なイルミネーションと花火のコラボレーションは圧巻の一言です。

さぬき花火浪漫の観覧席概要と選び方

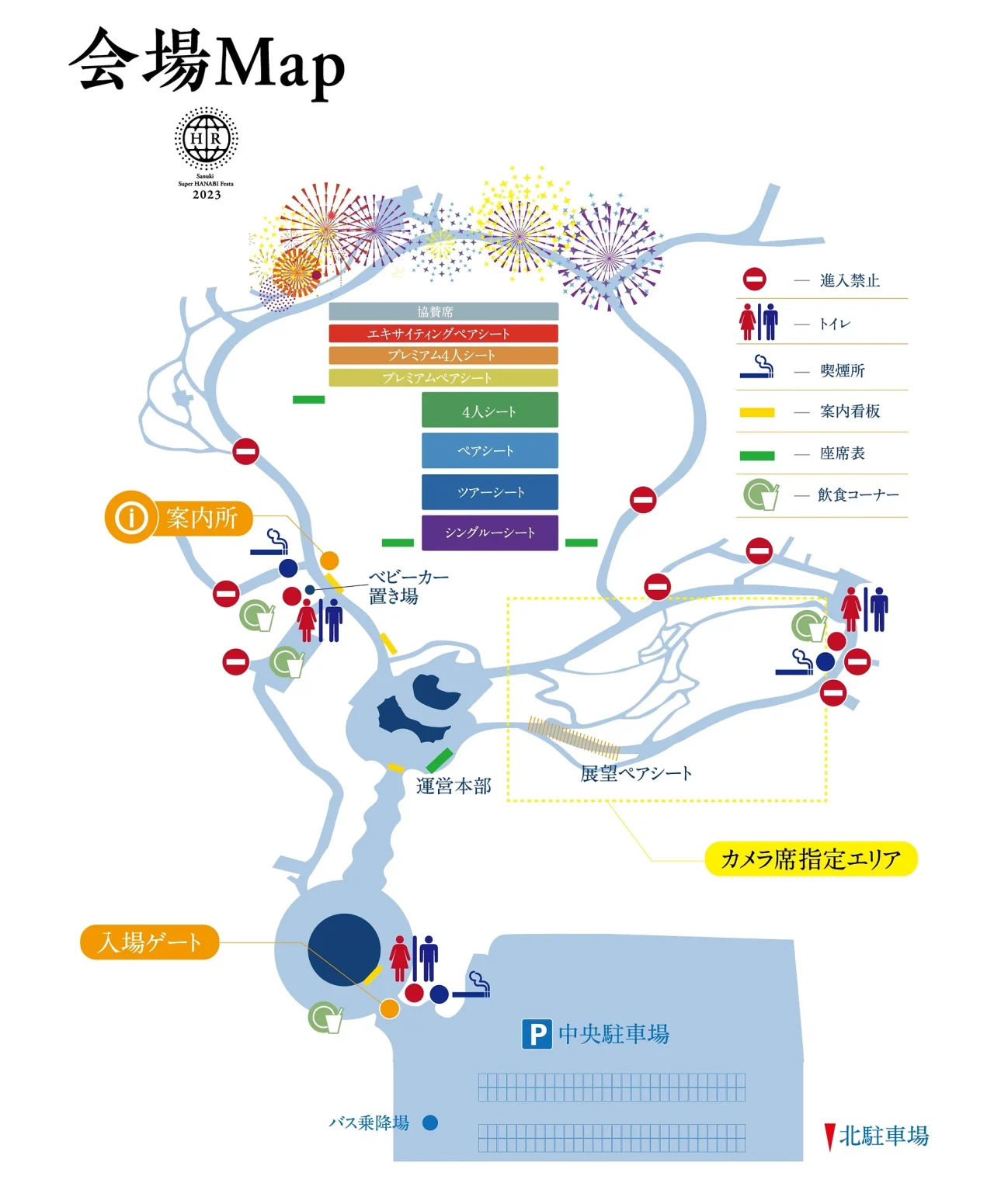

さぬき花火浪漫のメイン会場には複数の有料観覧席が設けられます。

全体的にペアシートや4人シートの設定が多く、カップルや家族・グループ単位での来場に主眼が置かれた構成になっています。

特に展望ペアシートは煌々と輝くイルミネーションを眼下に拝みながら花火を楽しめる、まさに最強のデートスポットといえるでしょう。

注意点として本大会のチケットは観覧席+駐車券orシャトルバス(公共交通機関利用者向け)のセット販売となっているため、事前に会場までの交通手段を決める必要があります。

さらに、利用する交通手段によって利用できる観覧席に制限があり、特に公共交通機関で訪れる方向けの席は限られます。

| 席種 | 最大人数 | 交通手段 | |

|---|---|---|---|

| 車 | 公共交通機関 | ||

| エキサイティングペアシート | 2名 | ◯ | × |

| プレミアム4シート | 4名 | ◯ | × |

| プレミアムペアシート | 2名 | ◯ | × |

| 4人シート | 4名 | ◯ | × |

| ペアシート | 2名 | ◯ | ◯ |

| シングルシート | 1名 | × | ◯ |

| 展望ペアシート | 2名 | ◯ | × |

| カメラ席 | 1名 | ◯ | ◯ |

また、三脚を利用した写真・動画の撮影が可能な席はカメラ席のみとなります。

メイン会場内の観覧席は前方と後方で迫力に若干の差はありますが、花火の見え方に大きな差はないため、人数構成と交通手段、三脚利用の有無で決めると良いでしょう。

まとめ

本記事ではさぬき花火浪漫の見どころと楽しみ方について紹介してまいりました。

珠玉の花火作品をイルミネーションともに楽しめるのが最大の魅力となっています。

メイン会場内には複数の有料観覧席が設けられますが、チケットが駐車券orシャトルバスのセット販売となっているため、交通手段や人数構成などに応じて選択するようにしましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。